-

Feiticeiros e curadores no acervo do Arquivo Nacional

Januária Teive

Historiadora e pesquisadora do Arquivo NacionalPara a cadeia do Aljube, mandei passar Vicente José Bento, preto Minas forro, que tendo sido preso para certas averiguações que convinham à Polícia fazer, consta agora para a voz pública que ele inculca-se feiticeiro, usando de várias superstições e granjeando o nome de curador de diversas enfermidades.

(Paulo Fernandes Viana, 1811)[1]Em 30 de agosto de 1811, na cidade do Rio de Janeiro, o intendente-geral de Polícia da Corte, Paulo Fernandes Viana, comunicou ao juiz do crime do bairro de São José a prisão do preto forro Vicente José Bento, acusado de ser feiticeiro. À sua casa, na rua Santo Antônio, o dito curador atraía grande clientela, buscando solução para seus males. Segundo o intendente, com suas “imposturas”, José Bento extorquia diversas quantias relativas às curas que prometia fazer. Quando da sua prisão, foram encontrados em sua residência ervas, raízes e ossos, que usava nas práticas rituais.

Assim como esse, em outros ofícios expedidos pela polícia aos ministros criminais dos bairros e comarcas da corte, e nas relações de presos pela polícia no Rio de Janeiro, encontram-se relatos, sob a guarda do Arquivo Nacional, a respeito da prisão de pretos forros ou escravizados acusados de feitiçaria. A feitiçaria e outras práticas mágico-religiosas foram motivo de constante preocupação para as autoridades civis e eclesiásticas na América portuguesa. Documentos do Arquivo Nacional, sobretudo no fundo Polícia da Corte (0E) e Secretaria de Estado do Brasil (86), expõem a presença e a persistência em território colonial de feiticeiros, curandeiros, benzedores, mandingueiros, adivinhos, entre outras sortes de manifestação da religiosidade popular.

Segundo Laura de Mello e Souza (1986), pioneira nos estudos das práticas mágicas e da religiosidade popular no Brasil durante os séculos XVI, XVII e XVIII, o imaginário colonial esteve mergulhado num sistema heterogêneo de devoções, formado por traços católicos, africanos, indígenas e judaicos, que coexistiam e se articulavam entre si. A vivência, em terras de Santa Cruz, desse complexo de manifestações espirituais sincréticas, teceu uma religião especificamente colonial, em que crenças e práticas divergentes da ortodoxia oficial proposta pela Igreja Católica se fizeram presentes e foram compartilhadas por diferentes camadas sociais. Ainda de acordo com a historiadora,

a feitiçaria colonial era multiforme e heterogênea, constituída basicamente por duas partes que integravam o mesmo todo: um fundo de práticas mágicas características de culturas primitivas (africana e indígena) e um fundo de práticas mágicas características das populações europeias, fortemente impregnadas de um paganismo secular que pulsava sob a cristianização recente e imperfeita.[2]

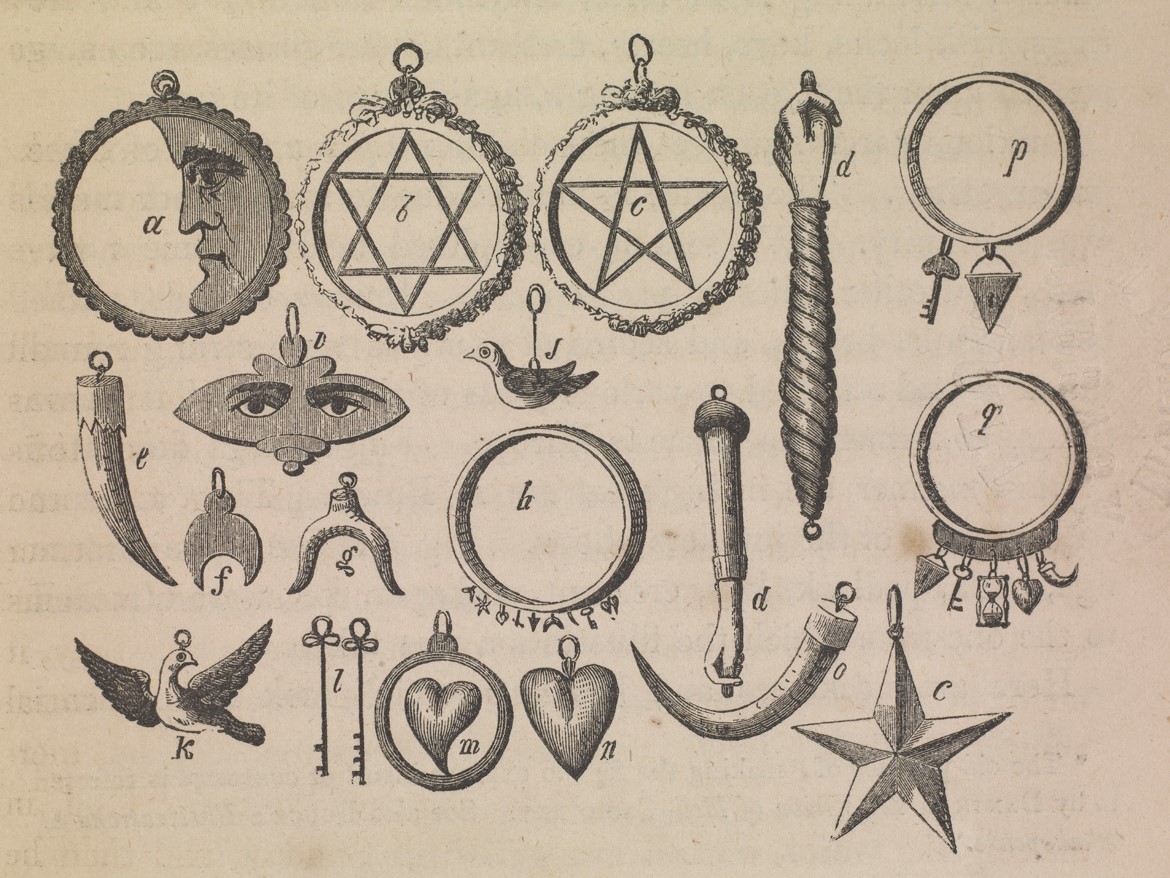

Foi em meio a esse corpo de crenças sincréticas que a feitiçaria se inseriu no cotidiano popular da colônia. Suas práticas de cura buscavam satisfazer necessidades iminentes do dia a dia e resolver toda sorte de problemas, tanto do corpo como da alma. Feiticeiros eram indivíduos pertencentes às camadas mais baixas da sociedade colonial, sobretudo africanos, forros ou escravizados, indígenas e seus descendentes, homens e mulheres, que se utilizavam de práticas e artifícios mágico-misteriosos para sanar todos os males. Seus mecanismos de cura envolviam o uso de ervas e plantas medicinais, associadas a recursos sobrenaturais: adivinhações, benzeduras, magia para resolver problemas amorosos, de saúde e financeiros, eram algumas das habilidades de um feiticeiro, que buscava ora curar o corpo e desfazer feitiços, ora ser o próprio agente maléfico, lançando bruxedos em eventuais inimigos.

É o caso do preto forro de Minas que esteve a curar no engenho de Piraquara em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um sumário de polícia com depoimento de vários moradores da região dá conta das atividades do dito “curador de feitiços e malefícios diabólicos”, que estava em casa de Manuel Luís a curar pessoas com suas ervas. Entre elas, as filhas de Manuel Luís e de Francisco José, que se achavam "endemoniadas''. Afirma um dos depoentes que ele “fazia vários milagres de curar feitiços [...], fixar corpos, curar tísicos; assim como ao ver qualquer pessoa, logo se sabia as moléstias que tinha por dentro, e também adivinhava a quem as botava o dito feitiço”.[3]

Nos relatos apresentados pelos habitantes de Campo Grande, feitiços, malefícios, adivinhações e possessões diabólicas aparecem ao lado da cura de moléstias dos corpos e de doenças, como a tuberculose, numa fronteira extremamente fluida entre o mundo físico e o metafísico. O historiador André Nogueira,[4]em estudo sobre a relação entre o natural e o sobrenatural nas patologias das Minas Gerais do século XVIII, observou a estreita ligação entre as noções de doença e feitiço, em que a saúde do corpo estaria conectada à saúde da alma de forma indissociável, e o sagrado permeava a relação entre adoecimento e cura. Um feiticeiro era um manipulador de doenças, seja promovendo a cura ou sendo a própria causa. O preto forro em Piraquara curava corpos, doenças, feitiços e malefícios diabólicos, além de adivinhar a sua causa, um agente externo, possivelmente, outro feiticeiro.

A cosmovisão mágico-religiosa perpetrada no universo colonial legitimava a crença em fenômenos ocultos e/ou agentes externos como causa de doenças, mortes, problemas financeiros, amorosos, e uma infinidade de outros males. Essa disposição estava presente no repertório indígena, negro e branco, o que explica, em parte, a penetração desses elementos na América portuguesa.

Num momento em que a esfera jurídica mantinha atadas política e religião, a feitiçaria estava classificada como crime de heterodoxia, ou seja, prática que desviava dos dogmas estabelecidos pela Igreja Católica, sendo assim também uma ameaça ao Estado, portanto um delito passível de punição. A legislação eclesiástica colonial abordava a questão, estabelecendo penas àqueles que empregassem as “artes mágicas”.[5] A perseguição aos elementos da religiosidade popular tipicamente colonial que dessacralizavam a religião católica, como é o caso da feitiçaria, atingiu seu ápice durante as visitações do Santo Ofício em terras brasileiras.[6]

Mas a feitiçaria não foi apenas uma preocupação da Igreja, ocasionalmente poderia ser perseguida por braços da administração colonial, embora isso tenha sido bem mais raro. Na colônia, a Inquisição foi auxiliar do Estado, e a perseguição e punição de comportamentos heterodoxos e desviantes, uma forma de legitimação desses aparelhos de poder, seja eclesiásticos ou civis.[7]

Embora o Santo Ofício, criado sobretudo para investigar e punir os crimes de heresia, tivesse jurisdição privilegiada sobre atos de feitiçaria, pois poderia ser caracterizada como crime de apostasia, ou seja, a renúncia da religião católica e suposto pacto com o demônio, sua maior preocupação na América portuguesa foi com o controle dos cristãos-novos e das práticas judaizantes. Assim, muitas denúncias contra possíveis feiticeiros foram investigadas por autoridades episcopais e civis, que determinavam as penas dos acusados, para depois transferir os casos para o Tribunal da Inquisição.

Registros da correspondência do Vice-reinado com diversas autoridades demonstram o empenho do vice-rei, marquês do Lavradio, em aplicar condenações cabíveis aos feiticeiros, “na forma da lei”. Em setembro de 1776, ele comunica a José Xavier Machado Monteiro, desembargador e ouvidor-geral da capitania de Porto Seguro, o degredo de Ináacia Francisca, parda forra, e de Ana Carvalho, preta forra, para a vila de Porto Seguro.[8] A primeira é acusada de andar vestida de homem e a segunda, "por ter dado indícios de ser feiticeira".[9] Pede ainda que o capitão-mor faça-as confessar sem permissão de retorno ao Rio de Janeiro, onde viviam.

O controle do Estado a essas práticas era mais uma forma de conservar a sociedade escravista, ao reprimir práticas curativas e religiosas controladas por negros e mestiços, vistos como causadores de “infinitas desordens”[10] pelas autoridades civis.[11] Sobre eles pesavam a desconfiança e a vigilância a respeito de suas vidas cotidianas, crenças, modos de lidar com o sagrado e conhecimento herbolário.[12]

Embora não houvesse, até fins do século XVIII, uma burocratização com relação à feitiçaria por parte do poder secular, em início do oitocentos, já é possível notar a associação dessas práticas à ideia de estelionato e ao crescimento da interferência policial contra elas.[13] Em 1814, o juiz do crime do bairro de São José, em ofício ao intendente de Polícia da Corte, acusa o preto Minas forro Vicente José Bento, citado no início do texto, de “extorquir diversas quantias de dinheiro de pessoas rústicas”.[14]

Mas apesar da repressão eclesiástica e civil, grande parcela da população colonial tolerava e convivia com as práticas de feitiçaria, buscando a cura para seus mais diversos problemas. O feiticeiro era um curador informal do corpo e da alma, capaz de manipular as forças sobrenaturais que agiriam sobre a vida humana. Ricardo Ribeiro Coelho,[15] em artigo sobre a arte de curar no Brasil colonial, afirma que os serviços de cura praticada sem licença representavam grande parte dos esforços empreendidos no diagnóstico e reparação dos corpos doentes.

São os feiticeiros, os magos, os pajés, os primeiros agentes da medicina. Indivíduos que, armados de sortilégios e encantamentos, pretendiam predizer o futuro, desvendar o mistério das coisas incompreensíveis, impetrar os favores dos deuses, espavorir os demônios, e, aos doentes, restituir a saúde transviada.[16]

Estruturada no conjunto de práticas, hábitos e conhecimentos nascidos a partir do convívio assíduo entre as três culturas formadoras da sociedade brasileira – indígena, africana e europeia –, a medicina popular[17] teve nos feiticeiros um de seus agentes. Granjeando o nome de curador de diversas enfermidades, de acordo com alguns dos documentos do Arquivo Nacional,[18] os feiticeiros enfrentaram também a hostilidade de uma medicina erudita, que buscava sua afirmação tanto na Europa quanto em terras coloniais, e da fiscalização da Coroa portuguesa, que buscava coibir o exercício ilegal das práticas de curar na colônia e estabelecer uma hierarquia entre seus agentes.

Delegados e juízes comissionados do cirurgião-mor e físico-mor do Reino[19] foram os responsáveis pela fiscalização das artes de curar nos domínios ultramarinos até a criação da Junta do Protomedicato (1782-1792), em Portugal, com extensão de suas redes para o Brasil, mas que teria vida curta. Em 1808, com a vinda da família real, seriam recriados, no Rio de Janeiro, os cargos de físico-mor e cirurgião-mor do Reino, Estados e Domínios Ultramarinos, que passaram a integrar a Fisicatura,[20] órgão responsável, entre outras coisas, por conceder autorizações e licenças para a atuação dos terapeutas.

Medidas régias colaboraram para a legitimação do discurso do médico como autoridade inquestionável, no que concerne à saúde dos corpos, e estabeleceram as categorias de profissionais autorizados a praticar atividades curativas.[21] Entre médicos, cirurgiões, boticários, dentistas, barbeiros, sangradores e parteiras, havia os curadores, que após exame de competência recebiam licença para exercer suas funções. Essas pequenas brechas de liberdade permitidas, mesmo para os libertos e livres, deveriam ser cedidas e vigiadas. Os curandeiros, assim como sangradores, barbeiros e parteiras, eram reputados como “terapeutas populares”, formados em sua maioria por escravos, forros e mulheres, sendo menos valorizados e sempre submetidos àqueles que estavam no topo dessa hierarquia: os médicos.

A despeito de todo o esforço da Coroa em regular as atividades médicas na colônia, a quantidade de profissionais oficializados não era suficiente para atender as demandas de toda a população num território tão vasto e com regiões de difícil acesso. A flexibilidade das autoridades no controle das práticas médicas seria frequente.

No entanto, apenas o reduzido número de agentes de cura licenciados na América portuguesa não explicaria a grande aceitação das práticas de feitiçaria pela sociedade colonial. Segundo Nogueira,[22] ao analisar as denúncias de curas ilegais, seria possível afirmar que, muitas vezes, as práticas terapêuticas realizadas pelos curadores informais eram consideradas pelos habitantes da colônia como mais profícuas que os tratamentos médicos oficiais: “ora lançavam mão de padres exorcistas e cirurgiões, ora valiam-se principalmente dos ‘negros curadores’, ao sabor de seus interesses e crenças na eficácia dessas práticas terapêuticas”.

A atuação de feiticeiros e curadores informais foi amplamente aceita em todas as classes sociais, inclusive entre os colonizadores. Para Mello e Souza,[23] o corpo de crenças sincréticas estruturado na colônia tornou possível uma maior tolerância dessas práticas mágicas. Os universos culturais lusitano, africano e ameríndio partilhavam a crença em curas mágicas, que podiam ser realizadas por meio do poder dos gestos, das palavras, dos objetos e de ervas medicinais. A concepção de doença como consequência de atos de feitiçaria encontrava paralelos nas três culturas.

A maior parte das denúncias e relatos de prisões por atos de feitiçaria, presentes nos documentos do Arquivo Nacional, é contra escravizados ou pretos forros. Mas seus saberes sobrenaturais e de cura foram demandados por outros grupos sociais. Ganhando fama através de suas práticas, eram requisitados, inclusive, por parte da elite colonial, galgando maior respeitabilidade social, mesmo que para isso enfrentassem o risco de serem denunciados. Apesar de arrolarem-se como crime as práticas e os saberes mágicos que fossem contrários aos preceitos e dogmas da Igreja Católica, e que se colocassem como uma ameaça ao Estado, magos e feiticeiros colocaram-se nesse papel da melhor forma possível, usando seus conhecimentos herbolários e o recurso ao sobrenatural para buscar afirmação social e ganhos materiais.[24]

As práticas de feitiçaria constituíram uma forma de negros e mestiços obterem vantagens e oportunidades dentro do sistema escravista. Luciano Figueiredo,[25] em seu livro sobre o cotidiano e o trabalho feminino nas Minas Gerais, destaca que a feitiçaria foi utilizada ora como meio de sobrevivência, e algumas vezes de ascensão social, ora como mecanismo de resistência contra a opressão da escravidão colonial.

A resistência ao sistema escravista assumiu diversas formas, desde as mais claras e diretas, como revoltas, formação de quilombos, fugas e assassinato de feitores e senhores , às mais sutis, inseridas no cotidiano da colônia, como a simples desobediência, abortos, roubos e uma gama de mecanismos adaptativos de negociação e estratégias para alcançar melhores condições sociais e de trabalho.[26] As práticas de feitiçaria se inserem nessa segunda categoria, uma alternativa de confronto menos explícito, “muitas vezes a única possível”,[27] mas que desafiaria a coerção e punição da Igreja e do Estado, além de mediar a relação entre senhores e escravos.

As forças sobrenaturais poderiam ser direcionadas pelo feiticeiro para vitimar senhores e suas famílias, além de atingir suas propriedades, ou ainda como método de defesa contra as condições do cativeiro. Não necessariamente destruir o sistema escravista, apenas burlá-lo. Ademais, foi uma forma de negros, índios e mestiços continuarem professando certas crenças e ritos dos seus referenciais tradicionais, sobretudo de matizes centro-africanas que, ao serem sincretizadas com a cosmovisão do colonizador, incluindo elementos católicos, fizeram com que as práticas de feitiçaria perdurassem no Brasil, apesar de toda perseguição.

Mesmo tendo uma função social reconhecida, os feiticeiros foram constantemente ameaçados e submetidos ao olhar vigilante da Igreja Católica, sobretudo do Santo Ofício, mas também do aparato do Estado, que se intensifica no século XIX. O medo que a elite colonial sentia dos escravos, sobretudo daqueles que podiam manipular o sobrenatural, refletia-se nas acusações de feitiçaria contra os cativos. Os documentos do Arquivo Nacional trazem luz sobre a forma como os feiticeiros foram perseguidos pelos braços do governo metropolitano. Na troca de correspondência entre as autoridades coloniais, nas relações de presos e nos registros policiais podemos perceber tensões e necessidades que marcaram o dia a dia da colônia, e como a feitiçaria se inseriu nesse cotidiano.

[1] Registro de ofício expedido ao juiz do crime do bairro de São José pelo intendente-geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, Paulo Fernandes Viana. Registro de ordem e ofícios expedidos da Polícia aos ministros criminais dos bairros e comarcas da corte e ministros eclesiásticos do Rio de Janeiro. Polícia da Corte. Arquivo Nacional. BR RJANRIO COD.329.0.v.02.

[2] SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

[3] Depoimentos de moradores de Campo Grande sobre um preto forro de Minas que se achava no engenho de Piracaira (Piraquara), em casa de Manuel Luís, a curar pessoas. Secretaria de Estado do Ministério do Reino. Negócios de Portugal. Arquivo Nacional. BR RJ ANRIO 59.CAI.0.0733024.

[4] Depoimentos de moradores de Campo Grande sobre um preto forro de Minas que se achava no engenho de Piracaira (Piraquara), em casa de Manuel Luís, a curar pessoas. Secretaria de Estado do Ministério do Reino. Negócios de Portugal. Arquivo Nacional. BR RJ ANRIO 59.CAI.0.0733024.

[5] De acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707) – principal legislação eclesiástica em consonância com as diretrizes da Contrarreforma –, entre as penas para quem usasse de “artes mágicas” e outras "superstições" estavam a excomunhão, as penitências públicas e o degredo para as galés por um longo período, dependendo da condição social do condenado e do número de reincidências. Também nas Ordenações Manuelinas (1512), evocar o demônio, usar objetos sagrados e feitiços para “inclinar vontades” e objetos e partes de corpos de mortos para provocar malefícios, fazer adivinhações e benzeduras, curar por métodos variados e fingir visões eram práticas passíveis de punição, desde a pena de morte a prisões dos agentes de feitiço. Segundo Daniela Calainho, a legislação manuelina foi a que de fato definiu a postura da Coroa portuguesa em relação à feitiçaria, pois o Código Filipino, de 1603, não trazia praticamente nenhum acréscimo significativo em termos de crimes e penas. CALAINHO, Daniela Bueno. Metrópole das mandingas: religiosidade negra e inquisição portuguesa no Antigo Regime. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.

[6] Muitos estudiosos já se debruçaram sobre a documentação produzida pela Inquisição portuguesa para investigar a feitiçaria e outras práticas mágico-religiosas especificamente coloniais, como é o caso da própria Laura de Mello Souza; André Nogueira; Daniela Buono Calainho, Alexandre Almeida Marcussi; Vanicléa Silva Santos, Luiz Mott, entre outros.

[7] MARCUSSI, Alexandre Almeida. Cativeiro e cura: experiências religiosas da escravidão atlântica nos calundus de Luzia Pinta, séculos XVII-XVIII. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

[8] Secretaria do Estado do Brasil. Registro da correspondência do Vice-reinado com diversas autoridades. Códice 70, v. 8. BR RJANRIO 86.COD.70.V.8.

[9] Sobre práticas desviantes do modelo feminino estabelecidas pela Igreja e usualmente relacionadas à feitiçaria, ver: VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

[10] Correspondência de capitães-mores e comandantes de regimentos de vilas do Rio de Janeiro. Vice-reinado. Caixa 484, pct.2. Arquivo Nacional. BR RJANRIO D9.CAI.484.PCT.2.

[11] Sobre o controle do Estado sobre a população da América portuguesa, ver o texto Crimes e polícia no Brasil colonial.

[12] SANTOS JÚNIOR, Dimas Catai. O combate à feitiçaria na América portuguesa em finais do século XVIII e o uso de outros aparelhos repressivos além do Santo Ofício. XIX ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ANPUH-RIO. Rio de Janeiro, set. 2020.

[13] SAMPAIO, Gabriela Reis. Juca Rosa: um pai de santo na corte imperial. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007.

[14] Registro de ofício expedido pelo juiz do crime do bairro de São José, Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, pelo intendente-geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, Paulo Fernandes Viana. Rio de Janeiro, 1º de setembro de 1814. Polícia da Corte. Códice 329, v. 2. BR RJANRIO 0E.COD.329.V.2.

[15] COELHO, Ricardo Ribeiro. O universo social das artes de curar: um estudo sobre as medicinas e a saúde na cidade de Mariana. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde). Rio de Janeiro: COC/Fiocruz, 2012.

[16] MAGALHÃES, Jósa. Apud: SOUZA, Laura de Mello e, op. cit.

[17] Mesmo a medicina oficial, aquela formada por profissionais autorizados a praticar o exercício de cura e regulada por determinações da Coroa portuguesa, foi resultado da interação desses saberes populares com o conhecimento prático e teórico dos profissionais habilitados. Existiam proximidades entre as soluções usadas para tratar os doentes na medicina douta e nas práticas de curandeiros e feiticeiros. COELHO, Ricardo, op. cit.

[18] Registro de ordem e ofícios expedidos da Polícia aos ministros criminais dos bairros e comarcas da corte e ministros eclesiásticos do Rio de Janeiro. Polícia da Corte. Arquivo Nacional. BR RJANRIO COD.329.0.v.02; Correspondência de capitães-mores e comandantes de regimentos de vilas do Rio de Janeiro. Vice-reinado. Arquivo Nacional. BR RJANRIO D9.CAI.484.PCT.2; Correspondências diversas. Vice-reinado. Arquivo Nacional. BR RJANRIO D9.CAI.490.PCT.2 e Secretaria de Estado do Ministério do Reino. Negócios de Portugal. Arquivo Nacional. BR RJANRIO 59.CAI.733;

[19] O cargo de físico-mor, criado em 1430, era responsável pela fiscalização das prescrições e das fabricações de remédios. Já o cirurgião-mor, criado ainda no século XIII, supervisionava as intervenções cirúrgicas. Ambos recebiam o auxílio de delegados, subdelegados, examinadores, visitadores, meirinhos e escrivães encarregados de auxiliá-los no controle do exercício das artes de curar, principalmente no que dizia respeito às licenças e cartas que autorizavam o exercício do ofício terapêutico. Em 16 de maio de 1774, foi promulgado um regimento geral para os delegados e juízes comissários do cirurgião-mor e físico-mor no Estado do Brasil, intensificando a fiscalização na colônia (BR RJANRIO 53.COD.0.314, v.01).

[20] Documentos produzidos pelo órgão podem ser consultados no Arquivo Nacional, fundo Fisicatura-mor (BR RJANRIO 2O). Leia mais sobre as práticas médicas e curativas no Brasil joanino.

[21] A delimitação dos espaços de atuação dos diversos agentes de cura estava prevista nos regimentos que estabeleciam as categorias profissionais autorizadas a curar, além de prever a nomeação de autoridades médicas e a criação dos órgãos de fiscalização.

[22] NOGUEIRA, André Luís Lima. Entre cirurgiões, tambores e ervas: calunduzeiros e curadores ilegais em ação nas Minas Gerais (século XVIII). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – COC/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2013.

[23] SOUZA, Laura de Mello e, op. cit.

[24] NOGUEIRA, André Luís Lima. Relações sociais e práticas mágicas na capitania do Ouro. Estudos afro-asiáticos, jan./dez. 2005.

[25] FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993.

[26] REIS, João J.; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

[27] SOUZA, Laura de Mello e. op. cit.

-

Conjunto documental: Correspondência de Capitães-mores e Comandantes de Regimentos de Vilas do Rio de Janeiro

Notação: caixa 484, pct. 02

Datas- limite: 1771-1808

Código do fundo: D9

Título do fundo: Vice-reinado

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Carta do capitão-mor Antônio Nunes Villaforte para o brigadeiro Ignacio de Andrade Souto Maior relatando a prisão do preto forro Manoel Joaquim, pelo sargento das ordenanças Manoel Pinto de Carreollo. Manoel Joaquim é acusado de prática de feitiçaria e por ser o responsável por “continuadas desordens, já tendo sido preso e castigado por três vezes e não tem remendo”. O capitão-mor do distrito de Guaratiba afirma que os pretos chamados de “curadores” causam ao distrito “infinitas desordens”.

Data do documento: 27 de abril de 1807

Local: Guaratiba, RJ

Conjunto documental: Correspondência de Capitães-mores e Comandantes de Regimentos de Vilas do Rio de Janeiro

Notação: caixa 484, pct. 02

Datas-limite: 1771-1808

Código do fundo: D9

Título do fundo: Vice-reinado

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Ofício do coronel de milícias do distrito de Guaratiba, o brigadeiro Ignacio de Andrade, para o capitão-mor Antônio Nunes Villaforte, no qual ressalta a “cautela de mandar prender o preto forro curador antes de tirar a informação para que não fugisse”. De acordo com o documento após oito dias o acusado havia “saído para a cidade levando consigo alguns de seus doentes”. Ele finaliza o ofício com a afirmação de que “os curadores são muito prejudiciais”.

Data do documento: 12 de maio de 1807

Local: Marapicu, RJ

Conjunto documental: Registro de Ordem e Ofícios Expedidos da Polícia aos Ministros Criminais dos Bairros e Comarcas da Corte e Ministros Eclesiásticos do Rio de Janeiro

Notação: códice 329, vol. 2

Datas-limite: 1812-1815

Código do fundo: ØE

Título do fundo: Polícia da Corte

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

Página do documento: 213v

EMENTA:

Registro de ofício expedido pelo intendente-geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, Paulo Fernandes Viana, ao juiz do crime do bairro de São José, Luiz Joaquim Duque Estrada Furtado de Mendonça. Comunica a prisão do preto forro Vicente José Bento, conduzido à cadeia de Aljube para averiguações. Acusado de ser “feiticeiro” e usar “de várias superstições granjeando o nome de curador de diversas enfermidades”, o documento afirma que Vicente recebe pessoas em sua casa, “extorquindo diversas quantias a título de recuperações”. Solicita proceder a um sumário de polícia para averiguar e dar ouvidos aos moradores da rua de Santo Antônio, onde ele reside, e demais pessoas que com ele convive para que se possa verificar, com segurança, tudo o que se diz.

Data do documento: 30 de agosto de 1814

Local: Rio de Janeiro, RJ

Conjunto documental: Registro de Ordem e Ofícios Expedidos da Polícia aos Ministros Criminais dos Bairros e Comarcas da Corte e Ministros Eclesiásticos do Rio de Janeiro

Notação: códice 329, vol. 2

Datas-limite: 1812-1815

Código do fundo: ØE

Título do fundo: Polícia da Corte

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

Página do documento: 213v

EMENTA:

Registro de ofício expedido ao juiz do crime do Bairro de São José, Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, pelo intendente-geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, Paulo Fernandes Viana. Solicita que no sumário de polícia procedido contra o preto Mina, Vicente José Bento, deva-se ouvir por testemunhas os policiais Félix de Souza, alcaide da Polícia, e Joaquim Ferreira, sargento da Polícia, por terem “na ocasião da prisão presenciado na casa do preso, ervas, raízes e ossos” que usava para “extorquir diversas quantias de dinheiro de pessoas rústicas”.

Data do documento: 1 de setembro de 1814

Local: Rio de Janeiro

Conjunto documental: Correspondência Diversa

Notação: caixa 490, pct. 02

Datas-limite: 1807-1808

Código do fundo: D9

Título do fundo: Vice-reinado

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Carta de denúncia de Manoel da Silva envolvendo moradores da Freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande. Suplica providências contra o “fanatismo” que estava fazendo alguns moradores ficarem "enfeitiçados" por culpa de um escravo que vivia na região, supostamente realizando feitiços e lidando com espíritos malignos. Diz ainda que, o escravo estaria ali por falta de médico, já que realizava curas, permitindo a introdução do “fanatismo” naquela vila. As pessoas que acreditavam em suas curas são acusadas de estarem "endemoniadas" e o escravo é acusado de usar feitiços para persuadir a todos publicamente. Cita o exemplo de duas moças persuadidas que estariam "endemoniadas". O suplicante pede ao Santo Ofício que se faça a "justa providência".

Data do documento: 14 de abril de 1807

Local: Campo Grande (RJ)

Conjunto documental: Registro da Correspondência do Vice-Reinado com Diversas Autoridades

Notação: códice 70, vol. 08

Datas-limite: 1774-1777

Código do fundo: 86

Título do fundo: Secretaria do Estado do Brasil

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Carta do vice-rei do Brasil, marquês do Lavradio, ao desembargador ouvidor geral da Companhia de Porto Seguro, José Xavier Machado Monteiro, comunicando o transporte de Ignacia Francisca, parda forra, e Anna Carvalho, preta forra, para a vila de Porto Seguro. A primeira é acusada de andar vestida de homem e a segunda "por ter dado indícios de ser feiticeira". As acusadas seriam entregues ao capitão-mor para que "as façam confessar" sem a permissão de retorno ao local de origem, nem "para se passarem a alguma parte".

Data do documento: 16 de setembro de 1776

Local: Rio de Janeiro

Conjunto documental: Registro da Correspondência do Vice-Reinado com Diversas Autoridades

Notação: códice 70, vol. 08

Datas-limite: 1774-1777

Código do fundo: 86

Título do fundo: Secretaria do Estado do Brasil

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Carta do marquês de Lavradio, vice-rei, ao sargento Antônio Jorge da Silva, solicitando que se entregue à Justiça, o preto Adão, escravo de Domingos Francisco Pereira, preso pela suspeita de ser feiticeiro, para que esta haja de proceder contra ele na forma da lei.

Data do documento: 08 de julho de 1775

Local: Rio de Janeiro

Conjunto documental: Relação de presos feitos na polícia

Notação: códice 403, vol. 02

Datas-limite: 1817-1819

Código do fundo: ØE

Título do fundo: Polícia da Corte

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Registro de prisão de Matheus, preto forro, que fora detido na Gávea, pelo oficial Filipe a pedido dos moradores da Tijuca, por ser feiticeiro.

Data do documento: 12 de março de 1818

Local: Gávea [Rio de Janeiro]

Conjunto documental: Relação de presos feitos na polícia

Notação: códice 403, vol. 02

Datas-limite: 1817-1819

Código do fundo: ØE

Título do fundo: Polícia da Corte

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Registro de prisão de Joaquim da Cunha de Carvalho, detido por fazer calundûs e realizar curas de feitiços no distrito de Inhomirim.

Data do documento: 8 de outubro de 1819

Local: Inhomirim [Rio de Janeiro]

Conjunto documental: Secretaria de Estado do Ministério do Reino

Notação: caixa 484, pct. 01

Datas-limite: 1788-1805

Código do fundo: 59

Título do fundo: Negócios de Portugal

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Relato de viagem de Francisco José de Lacerda e Almeida, governador dos Rios de Sena (Zambézia), ao sul da África. Narra um caso que ocorreu em Moçambique, onde, na casa de um homem, “europeu de letras e de bom senso”, sua mulher e sogra tentavam curar seu filho, de dois para três anos de idade, de uma disenteria. Diz que, desprezando os remédios receitados pelo médico, a mãe e a avó usavam “remédios simpáticos, colhidos e adstringentes”. Não conseguindo curar a crianças com remédios naturais, concluíram que a moléstia era fruto de feitiçaria, acusando sua primeira ama, uma mulher negra. Chamaram um cafre, mestre em conhecer feiticeiros, que, depois de feito algumas “nigromancias”, confirmou a culpa da dita negra. Foi condenada a sofrer castigos até que tirasse os feitiços do menino.

Data do documento: 20 de setembro de 1797

Local: Moçambique [África]

Conjunto documental: Secretaria de Estado do Ministério do Reino

Notação: caixa 733

Datas-limite: 1775-1873

Código do fundo: 59

Título do fundo: Negócios de Portugal

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

EMENTA:

Depoimentos de moradores de Campo Grande – Manoel José de Oliveira, José Joaquim da Silva, os alferes João Fernando Barreto e Domingos Ferreira da Cunha, o tenente Sebastião José Barreto, Sebastião Francisco Figueira, Francisco Gomes, João Batista, João José de Andrade, Francisco de Aguiar, Manoel de Souza Freitas, Manoel Domingues de Abreu, Manoel Coelho Borges, João Nunes da Cunha e Agostinho Borgem – sobre um preto forro de Minas que se achava no engenho de Piracaira (Piraquara), em casa de Manoel Luiz, a curar pessoas. Segundo os depoentes, que por várias vezes utilizam a expressão “diz ouvir dizer a várias pessoas”, o preto, em companhia de seu senhor, um tropeiro, intitulava-se curador de feitiços e malefícios diabólicos. Estava a curar, com suas ervas, as filhas de Manoel Luiz e de Francisco José, que se achavam “endemoniadas”. À mesma ocasião, juntaram-se, ainda, outras pessoas enfeitiçadas em busca do curador, entre eles o feitor do capitão Bento Luiz, que morreu na mesma casa.

Data do documento: 10 de maio de 1807

Local: Campo Grande, Rio de Janeiro -

COELHO, Ricardo Ribeiro. O universo social das artes de curar: um estudo sobre as medicinas e a saúde na cidade de Mariana. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – COC/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2012.

FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993.

MARCUSSI, Alexandre Almeida. Cativeiro e cura: experiências religiosas da escravidão atlântica nos calundus de Luzia Pinta, séculos XVII-XVIII. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

MOTT, Luiz. Feiticeiros de Angola na América portuguesa vítimas da Inquisição. Revista Pós Ciências Sociais, UFMA, São Luís/MA, 2008.

NOGUEIRA, André Luís Lima. Entre cirurgiões, tambores e ervas: calunduzeiros e curadores ilegais em ação nas Minas Gerais (século XVIII). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – COC/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2013.

NOGUEIRA, André Luís Lima. Relações sociais e práticas mágicas na capitania do Ouro. Estudos afro-asiáticos, jan./dez. 2005.

SAMPAIO, Gabriela Reis. Juca Rosa: Um pai de santo na corte imperial. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007. REIS, João J.; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SANTOS JÚNIOR, Dimas Catai. O combate à feitiçaria na América portuguesa em finais do século XVIII e o uso de outros aparelhos repressivos além do Santo Ofício. XIX ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ANPUH-RIO. Rio de Janeiro, set. 2020.

SOUZA, Giulliano Glória de. Negros feiticeiros das Geraes: práticas mágicas e cultos africanos em Minas Gerais, 1748-1800. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2012.

SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

-

Preto forro Vicente José Bento

Registro de ofício expedido ao juiz do crime do Bairro de São José pelo intendente-geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, Paulo Fernandes Viana. Comunica a prisão do preto forro Vicente José Bento, conduzido à cadeia de Aljube para averiguações, acusado de ser “feiticeiro”.

Conjunto documental: Registro de Ordem e Ofícios Expedidos da Polícia aos Ministros Criminais dos Bairros e Comarcas da Corte e Ministros Eclesiásticos do Rio de Janeiro

Notação: códice 329, vol. 2

Datas- limite: 1812-1815

Código do fundo: ØE

Título do fundo: Polícia da Corte

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

Data do documento: 30 de agosto de 1814

Local: Rio de JaneiroRegistro do ofício expedido ao Juiz do Crime do bairro de São José[1]

Para a cadeia do Aljube[2], mandei passar Vicente José Bento, preto Minas[3] forro[4], que tendo sido preso para certas averiguações que convinham à Polícia[5] fazer, consta agora para a voz pública que ele inculca-se feiticeiro[6], usando de várias superstições e granjeando o nome de curador de diversas enfermidades, e com estas imposturas faz concorrer à sua casa muitas pessoas e tem extorquido diversas quantias, a título de remunerações, para curas que inculca fazer, e a outros que os há de felicitar em diversas preleções que se lhes comunica; por tudo isto deve V.M. já proceder a um sumário de polícia com citação deles para se ver autuar, e jurar-lhes ouvidos aos moradores da rua de Santo Antônio, onde ele reside, e as mais pessoas que convivem de modo que se possa verificar com segurança tudo quanto se diz, que cumpre averiguar, e dará parte. Deus guarde V.M.

Rio, 30 de agosto de 1811

Paulo Fernandes Vianna[7]

[1] SÃO JOSÉ, BAIRRO: De acordo com as “Memorias Publicas e Economicas da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro para uso do vice-rei Luiz de Vasconcellos por observação curiosa dos annos de 1779 até o de 1789”, a cidade apresentava-se dividida em quatro freguesias urbanas ao final do século XVIII: Sé, Candelária, Santa Rita e São José. A freguesia de São José surgiu em 1749, a partir do desmembramento da antiga freguesia da Candelária em outras duas novas: Santa Rita e São José. Abrangia o núcleo mais antigo da cidade, incluindo o morro do Castelo, espraiando-se pelos vales dos rios Carioca e do Catete, até as margens da lagoa Rodrigo de Freitas e a região praieira.

[2] CADEIA DO ALJUBE: Localizada no Rio de Janeiro, na antiga rua do Aljube (hoje rua Acre), entre as ruas do Ourives e Camerino, no bairro da Saúde. A palavra “aljube” deriva do árabe, e significa cárcere, masmorra, cisterna, e as descrições apontam para uma prisão úmida, suja e escura. Fora instituída pelo bispo d. Antônio de Guadalupe em 1735, para os eclesiásticos que tivessem cometido delitos, separando-os dos criminosos comuns. Com o tempo e em especial a partir de 1808, em consequência da falta de edifícios após a chegada da Corte, o aljube se fundiu com a cadeia comum e serviu de prisão para contrabandistas, estelionatários, presos comuns em geral, denominando-se a partir de 1823 “cadeia da Relação”. Em 1856, foi desativada face às péssimas condições de higiene e salubridade, tornando-se uma casa de cômodos. Foi definitivamente demolida em 1906.

[3] PRETO MINAS: O termo “Mina” foi usado, entre os séculos XVII e XIX, como designação étnica de africanos escravizados e traficados para a América. Foram construídas identidades de acordo com a cor e procedência da população escravizada: minas, angolas, cabindas, benguelas, monjolos – identidades cunhadas por traficantes de escravos, europeus ou africanos, ou pela burocracia colonial, que tinham como função classificar e organizar a grande massa de africanos estabelecida no Novo Mundo. A expressão “preto Mina” carregava informações indispensáveis que acompanhavam o escravo por toda vida, mesmo que esse trocasse de proprietário ou conseguisse sua alforria; a cor a e a origem eram atributos indeléveis. A identidade Mina estava diretamente relacionada aos africanos trazidos da Costa do Ouro na África Ocidental, ou Costa da Mina como era conhecida pelos portugueses, englobaria ainda a Costa do Marfim e, no século XVII, a Costa dos Escravos, portanto era usada para designar uma grande variedade de grupos étnicos e linguísticos. Segundo Juliana Barreto Farias e Mariza de Carvalho Soares, “eram no seu conjunto povos diversos que foram escravizados em diferentes momentos de suas histórias em função da demanda do comércio atlântico de escravos. Pode-se hoje afirmar que a “nação mina” engloba indivíduos que pertenceram a diferentes povos e que, dentre eles, os mais numerosos foram os conhecidos como de línguas do grupo gbe e do iorubá” (De GBE a Iorubá: os pretos Minas no Rio de Janeiro, séculos XVIII-XX. Revista África(s), v. 04, n. 08, p. 46-62, jul./dez. 2017). Usada pelos colonizadores como forma de identificação dos escravizados, a expressão também serviu como organização de grupos identitários com um passado étnico em comum, criando formas de sociabilidades do outro lado do Atlântico. A afirmação dessas identidades seria fundamental para a inserção do africano escravizado na sociedade urbana e suas redes de trabalho, religiosas ou de parentescos.

[4] FORRO: Eram considerados forros os ex-escravizados que haviam obtido a alforria, por meio de uma carta, por testamento ou no momento do batismo. Até a segunda metade do século XVII encontra-se a expressão “índio forro” com o sentido de libertar gentio como eram chamados os indígenas da suposta barbárie em que viviam, pela ótica cristã. Para Eduardo França Paiva, as alforrias são um componente da escravidão e já no mundo antigo eram praticadas com frequência. Alforria, como lembra esse autor, é um termo de origem árabe e equivale a libertar. Mas no mundo romano as libertações de escravos já ocorriam com frequência, chamadas de manumissões. Entre os ibéricos, com a escravidão introduzida no Novo Mundo, os forros ou resgatados foram sua imediata contrapartida. A ideia de resgate era bem conhecida dos portugueses que haviam tido que resgatar cristãos cativos no Norte da África. A partir do século XVII o aumento de africanos escravizados na América portuguesa provocou também a quantidade e variedade de tipos de alforrias, compradas, obtidas por negociação entre senhor e escravo, prometidas. A área das minas foi um catalizador para entrada de um imenso contingente de escravos no Brasil e fez surgir outra configuração social, com vilas e arraiais nos quais a maioria era de escravos, forros e nascidos livres. Ao final do setecentos torna-se comum que libertos passassem a possuir escravos, que da mesma forma lograram ser alforriados dentro da mesma lógica dos seus proprietários forros. Mas, como conclui França, a ascensão desses forros não apagava o seu passado naquela sociedade escravista. A combinação do nome com a categoria imposta e a condição jurídica acompanhava os “pretos forros” ou “mulato forro” até que acabasse por se dissipar. (Cf. FRANÇA, E. O. Alforria. In: GOMES, F., SCHWARCZ, Lilia M. Dicionário da escravidão e liberdade, 2018).

[5] POLÍCIA DA CORTE: A Intendência de Polícia foi uma instituição criada pelo príncipe regente d. João, através do alvará de 10 de maio de 1808, nos moldes da Intendência Geral da Polícia de Lisboa. A competência jurisdicional da colônia foi delegada a este órgão, concentrando suas atividades no Rio de Janeiro, sendo responsável pela manutenção da ordem, o cumprimento das leis, pela punição das infrações, além de administrar as obras públicas e organizar um aparato policial eficiente e capaz de prevenir as ações consideradas perniciosas e subversivas. Na prática, entretanto, a Polícia da Corte esteve também ligada a outras funções cotidianas da municipalidade, atuando na limpeza, pavimentação e conservação de ruas e caminhos; na dragagem de pântanos; na poda de árvores; aterros; na construção de chafarizes, entre outros. Teve uma atuação muito ampla, abrangendo desde a segurança pública até as questões sanitárias, incluindo a resolução de problemas pessoais, relacionados a conflitos conjugais e familiares como mediadora de brigas de família e de vizinhos, entre outras atribuições. O aumento drástico da população na cidade do Rio de Janeiro, e consequentemente, da população africana circulando nas ruas da cidade a partir de 1808, esteve no centro das preocupações das autoridades portuguesas, e nela reside uma das principais motivações para a estruturação da Intendência de Polícia que, ao contrário do que vinha ocorrendo no Velho Mundo, deu continuidade aos castigos corporais junto a uma parcela específica da população. Foi a estrutura básica da atividade policial no Brasil na primeira metade do século XIX, e apresentava um caráter também político, uma vez que vigiava de perto as classes populares e seu comportamento, com ou sem conotação ostensiva de criminalidade. Um dos traços mais marcantes da manutenção desta ordem política, sobreposta ao combate ao crime, se expressa em sua atuação junto à população negra – especialmente a cativa – responsabilizando-se inclusive pela aplicação de castigos físicos por solicitação dos senhores, mediante pagamento. O primeiro Intendente de Polícia da Corte foi Paulo Fernandes Vianna, que ocupou o cargo de 1808 até 1821, período em que organizou a instituição. Subordinava-se diretamente a d. João VI, e a ele prestava contas através dos ministros. Durante o período em que esteve no cargo, percebe-se que muitas funções exercidas pela Intendência ultrapassavam sua alçada, em especial àquelas relacionadas à ordem na cidade e às despesas públicas, por vezes ocasionando conflitos com o Senado da Câmara. Desde a sua criação, a Intendência manteve uma correspondência regular com as capitanias, criando ainda o registro de estrangeiros.

[6] FEITIÇARIA: Feiticeiros eram indivíduos pertencentes às camadas mais baixas da sociedade colonial, sobretudo africanos, indígenas e seus descendentes, homens e mulheres, que se utilizavam de práticas e artifícios mágico-misteriosos para curar as “chagas do corpo e da alma”. Inseridas no cotidiano popular da colônia, suas práticas de cura envolviam o uso de ervas e plantas medicinais associadas à recursos sobrenaturais, buscando satisfazer necessidades iminentes do dia a dia. Adivinhações, benzeduras, magia para resolver problemas amorosos, de saúde e financeiros eram algumas das habilidades de um feiticeiro, que buscavam, ora curar o corpo e desfazer feitiços, ora eram os próprios agentes maléficos, lançando bruxedos em eventuais inimigos. Tais costumes populares faziam parte de uma cosmovisão própria do mundo colonial que se construiu de forma sincrética, onde se misturavam elementos católicos, negros, indígenas e do judaísmo; recorria-se simultaneamente aos orixás, aos santos católicos, às divindades ameríndias e ao diabo (Laura de Melo e Souza. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2009). Esse corpo de crenças sincréticas que estruturava a religiosidade popular tornou possível uma maior tolerância das práticas mágicas na América portuguesa. Apesar de arrolar-se como crime práticas e saberes mágicos que fossem contrários aos preceitos e dogmas da Igreja Católica e que se colocasse como uma ameaça ao Estado, magos e feiticeiros utilizaram-se desse papel da melhor forma possível, usando seus conhecimentos herbolários e o recurso ao sobrenatural para buscar afirmação social e ganhos materiais. Detentores de saberes sobrenaturais e de cura, muitas vezes acumulavam funções de sábio, padre e médico, num território ainda escasso de profissionais habilitados. Ganhando fama através de suas práticas, eram requisitados, inclusive, por parte da elite colonial, galgando maior respeitabilidade social, mesmo que para isso enfrentasse o risco de serem denunciados (André Nogueira. Relações sociais e práticas mágicas na Capitania do Ouro. Estudos afro-asiáticos, jan-dez de 2005).

[7] VIANNA, PAULO FERNANDES: (1758-1824): Desembargador e ouvidor da Corte foi nomeado intendente geral da Polícia da Corte pelo alvará de 10 de maio de 1808. De acordo com o alvará, o intendente geral da Polícia da Corte do Brasil possuía jurisdição ampla e ilimitada, estando a ele submetidos os ministros criminais e cíveis. Exercendo este cargo durante doze anos, atuou como uma espécie de ministro da segurança pública. Durante as guerras napoleônicas, dispensou atenção especial à censura de livros e impressos, com o intuito de impedir a circulação dos textos de conteúdo revolucionário. Tinha sob seu controle todos os órgãos policiais do Brasil, inclusive ouvidores gerais, alcaides maiores e menores, corregedores, inquiridores, meirinhos e capitães de estradas e assaltos. Foi durante a sua gestão que ocorreu a organização da Guarda Real da Polícia da Corte em 1809, destinada à vigilância policial da cidade do Rio de Janeiro. Passado o período de maior preocupação com a influência dos estrangeiros e suas ideias, Fernandes Viana passou a se ocupar intensamente com policiamento das ruas do Rio de Janeiro, intensificando as rondas nos bairros, em conjunto com os juízes do crime, buscando controlar a ação de assaltantes. Além disso, obrigava moradores que apresentavam comportamento desordeiro ou conflituoso a assinarem termos de bem viver – mecanismo legal, produzido pelo Estado brasileiro como forma de controle social, esses termos poderiam ser por embriaguez, prostituição, irregularidade de conduta, vadiagem, entre outros. Perseguiu intensamente os desordeiros de uma forma geral, e os negros e os pardos em particular, pelas práticas de jogos de casquinha a capoeira, pelos ajuntamentos em tavernas e pelas brigas nas quais estavam envolvidos. Fernandes Viana foi destituído do cargo em fevereiro de 1821, por ocasião do movimento constitucional no Rio de Janeiro que via no intendente um representante do despotismo e do servilismo colonial contra o qual lutavam.

Depoimento de Sebastião Francisco

Depoimento de Sebastião Francisco Figueira, morador da freguesia de Campo Grande (RJ), sobre um preto forro de Minas que andava curando as filhas de Manoel Luiz e Francisco José, que “se achavam com vários espíritos malignos”.

Conjunto documental: Secretaria de Estado do Ministério do Reino

Notação: caixa 733

Datas-limite: 1775-1873

Código do fundo: 59

Título do fundo: Negócios de Portugal

Argumento de Pesquisa: Feitiçaria

Data do documento: s.d.

Local: Campo Grande, Rio de JaneiroSebastião Francisco Figueira, casado, idade de 43 anos, morador no Campo Grande [1], que vive da lavoura; disse ouvira dizer por várias pessoas, que em casa de Manoel Luiz, se achava a dias atrás um preto forro[2] de Minas[3], que estivera curando, as filhas de Manoel Luiz e Francisco José, que se achavam com espíritos malignos, que cujos [espíritos] falavam várias vezes, assim como na mesma ocasião se ajuntaram várias pessoas enfeitiçadas, para o dito curador[4] a curar, ele conta que nenhum dos doentes ficaram bons, só sim na mesma forma, assim como o feitor[5] do capitão Bento Luiz que morreu na mesma ocasião.

Sebastião Francisco Figueira

[1] CAMPO GRANDE: A região conhecida como o Campo Grande, devido à sua vasta extensão geográfica, fazia parte do “sertão carioca”, expressão cunhada pelo naturalista Magalhães Côrrea para se referir a área rural da cidade do Rio de Janeiro, distante do centro urbano e com fraca densidade demográfica. Ela se estendia entre a serra do Gericinó e as serras da Tijuca, Pedra Branca, Bangu, Cabuçu e a localidade de Campo Grande (FRÓES e GELABERT. Rumo ao Campo Grande por trilhas e caminhos. Rio de Janeiro: Gráfica Brunner, 2004). As terras da região foram distribuídas através do sistema de sesmarias, com o objetivo de estimular a ocupação e o desenvolvimento agrícola da área. As primeiras fazendas e engenhos foram formados no século XVII, destinadas sobretudo à lavoura da cana-de-açúcar e a criação de gado, mas também à gênero de subsistência para abastecimento do centro da cidade. Em 1673, foi criada a paróquia de Nossa Senhora do Desterro, que seria a matriz da freguesia de Campo Grande, instituída a partir do desmembramento com a freguesia de Irajá.

[2] FORRO: Eram considerados forros os ex-escravizados que haviam obtido a alforria, por meio de uma carta, por testamento ou no momento do batismo. Até a segunda metade do século XVII encontra-se a expressão “índio forro” com o sentido de libertar gentio como eram chamados os indígenas da suposta barbárie em que viviam, pela ótica cristã. Para Eduardo França Paiva, as alforrias são um componente da escravidão e já no mundo antigo eram praticadas com frequência. Alforria, como lembra esse autor, é um termo de origem árabe e equivale a libertar. Mas no mundo romano as libertações de escravos já ocorriam com frequência, chamadas de manumissões. Entre os ibéricos, com a escravidão introduzida no Novo Mundo, os forros ou resgatados foram sua imediata contrapartida. A ideia de resgate era bem conhecida dos portugueses que haviam tido que resgatar cristãos cativos no Norte da África. A partir do século XVII o aumento de africanos escravizados na América portuguesa provocou também a quantidade e variedade de tipos de alforrias, compradas, obtidas por negociação entre senhor e escravo, prometidas. A área das minas foi um catalizador para entrada de um imenso contingente de escravos no Brasil e fez surgir outra configuração social, com vilas e arraiais nos quais a maioria era de escravos, forros e nascidos livres. Ao final do setecentos torna-se comum que libertos passassem a possuir escravos, que da mesma forma lograram ser alforriados dentro da mesma lógica dos seus proprietários forros. Mas, como conclui França, a ascensão desses forros não apagava o seu passado naquela sociedade escravista. A combinação do nome com a categoria imposta e a condição jurídica acompanhava os “pretos forros” ou “mulato forro” até que acabasse por se dissipar. (Cf. FRANÇA, E. O. Alforria. In: GOMES, F., SCHWARCZ, Lilia M. Dicionário da escravidão e liberdade, 2018).

[3] PRETO MINAS: O termo “Mina” foi usado, entre os séculos XVII e XIX, como designação étnica de africanos escravizados e traficados para a América. Foram construídas identidades de acordo com a cor e procedência da população escravizada: minas, angolas, cabindas, benguelas, monjolos – identidades cunhadas por traficantes de escravos, europeus ou africanos, ou pela burocracia colonial, que tinham como função classificar e organizar a grande massa de africanos estabelecida no Novo Mundo. A expressão “preto Mina” carregava informações indispensáveis que acompanhavam o escravo por toda vida, mesmo que esse trocasse de proprietário ou conseguisse sua alforria; a cor a e a origem eram atributos indeléveis. A identidade Mina estava diretamente relacionada aos africanos trazidos da Costa do Ouro na África Ocidental, ou Costa da Mina como era conhecida pelos portugueses, englobaria ainda a Costa do Marfim e, no século XVII, a Costa dos Escravos, portanto era usada para designar uma grande variedade de grupos étnicos e linguísticos. Segundo Juliana Barreto Farias e Mariza de Carvalho Soares, “eram no seu conjunto povos diversos que foram escravizados em diferentes momentos de suas histórias em função da demanda do comércio atlântico de escravos. Pode-se hoje afirmar que a “nação mina” engloba indivíduos que pertenceram a diferentes povos e que, dentre eles, os mais numerosos foram os conhecidos como de línguas do grupo gbe e do iorubá” (De GBE a Iorubá: os pretos Minas no Rio de Janeiro, séculos XVIII-XX. Revista África(s), v. 04, n. 08, p. 46-62, jul./dez. 2017). Usada pelos colonizadores como forma de identificação dos escravizados, a expressão também serviu como organização de grupos identitários com um passado étnico em comum, criando formas de sociabilidades do outro lado do Atlântico. A afirmação dessas identidades seria fundamental para a inserção do africano escravizado na sociedade urbana e suas redes de trabalho, religiosas ou de parentescos.

[4] CURADOR: As artes de curar no Brasil colonial estão relacionadas a uma complexa interação entre os diferentes saberes preocupados em preservar a saúde, diagnosticar e curar o corpo doente. Múltiplos foram as práticas terapêuticas e os agentes envolvidos na arte de curar e estiveram, quase sempre, a cargo de parteiras, curandeiros, feiticeiros, raizeiros, benzedores, padres, barbeiros e sangradores, licenciados ou não. A medicina na América portuguesa foi resultado do arranjo entre as tradições culturais populares e os conhecimentos teóricos dos poucos profissionais instalados na colônia. A Coroa portuguesa procurava, através de regimentos e órgãos de fiscalização, coibir o exercício ilegal das artes de curar, ou seja, aquela praticada sem a autorização e sem a licença exigida. Delegados e juízes comissionados do cirurgião-mor e físico-mor do Reino foram os responsáveis pela fiscalização das artes de curar nos domínios ultramarinos até a criação da Fisicatura no Rio de Janeiro em 1808, órgão responsável, entre outras coisas, por conceder autorizações e licenças para a atuação dos terapeutas. No entanto, a dispersão das povoações pelo vasto território brasileiro dificultava a aplicação e fiscalização das leis editadas em Portugal sobre as práticas médicas; além da quantidade de profissionais oficializados não ser suficiente para atender as demandas de toda população (COELHO, Ricardo Ribeiro. O universo social das artes de curar no Brasil. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011). Assim, a medicina popular, aquela praticada sem licença e estruturada no conjunto de práticas, hábitos e conhecimentos nascidos a partir do convívio assíduo entre as três culturas formadoras da sociedade brasileira – indígenas, africanos e europeus – representaria grande parte dos esforços empreendidos na cura dos corpos doentes. Ervas medicinais, amuletos e rituais religiosos faziam parte do repertório do curador, pois a crença comum era de explicações sobrenaturais para os males do corpo e da alma, provocados por agentes externos, incorporado ou provocado através de magia ou feitiçaria. Segundo Coelho, a fiscalização costumava agir sobre os curadores populares somente quando o interesse de algum licenciado estivesse ameaçado. A atuação de curadores informais, geralmente pessoas pobres de origem escrava ou indígena, foi amplamente aceita em todas as classes sociais. A participação de escravos e negros libertos entre os praticantes dos ofícios mecânicos das artes de curar, sobretudo barbeiros, sangradores e curadores, era comum e uma forma de obter vantagens e oportunidades. Alguns negros curadores ganharam popularidade em função dos serviços prestados, garantindo maior status social e tecendo, através da arte de curar, uma forma de resistência contra a opressão do sistema escravista.

[5] FEITOR: conhecidos pela incumbência de infligir punições aos escravizados, sua função como trabalhadores rurais assalariados era administrar o trabalho escravo nos engenhos e fazendas. Tinham permissão para aplicar castigos de acordo com seu discernimento e há frequentes registros da extrema brutalidade com que se conduziam, capazes de deixar um cativo inválido. Muitos avisos foram emitidos pelos governadores e intendentes no sentido de tentar coibir tais abusos, em geral sem sucesso. Para controle dos escravos, o feitor andava sempre com o chicote de couro cru, que usava muitas vezes na aplicação da pena. Durante muito tempo, esse papel era desempenhado por portugueses, mas com o tempo os brancos nascidos no Brasil e mesmo os mestiços se tornaram feitores. A imposição do castigo transferia para o feitor, um assalariado sem posses, embora bem pago, o poder soberano de vida e morte, pelos menos nas aparências, desonerando, parcialmente, o grande senhor do ódio cotidiano dos seus escravos, permitindo que este ocupasse, quando conveniente, uma posição paternalista em relação a sua propriedade humana.

(http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao36/materia03/texto03.pdf)

Degredo em Porto Seguro

Carta do vice-rei do Brasil, marquês do Lavradio, ao desembargador ouvidor geral da Capitania de Porto Seguro, José Xavier Machado Monteiro, comunicando o transporte de Ignacia Francisca, parda forra, e Anna Carvalho, preta forra, para a vila de Porto Seguro. A primeira é acusada de andar vestida de homem e a segunda "por ter dado indícios de ser feiticeira".

Conjunto documental: Registro da Correspondência do Vice-Reinado com Diversas Autoridades

Notação: códice 70, vol. 08

Datas-limite: 1774-1777

Código do fundo: 86

Título do fundo: Secretaria do Estado do Brasil

Argumento de pesquisa: Feitiçaria

Data do documento: 16 de setembro de 1776

Local: Rio de JaneiroCarta ao Desembargador Ouvidor[1] Geral da comarca de Porto Seguro[2]

Nesta ocasião remeto para essa Vila a Ignacia Francisca, parda[3] forra[4] por andar vestida em traje de homem[5] e Ana Carvalho preta forra por ter dado indício de feitiçaria[6], as quais faço transportar em uma embarcação que for [de] viagem para o porto da Capitania[7] a entregar ao Capitão-mor[8], para este as remeter para essa Vila, donde espera de Vossa Mercê as faça confessar, não permitindo licença para tornarem a esta terra, nem ainda para se passarem para alguma outra parte. Deus Guarde V.M. Rio a 16 de setembro de 1776. Marquês do Lavradio[9]. Senhor Desembargador José Xavier Machado Monteiro[10].

[1] OUVIDOR: O cargo de ouvidor foi instituído no Brasil em 1534, como a principal instância de aplicação da justiça, atuando nas causas cíveis e criminais, bem como na eleição dos juízes e oficiais de justiça (meirinhos). Até 1548, a função de justiça, entendida em termos amplos, de fazer cumprir as leis, de proteger os direitos e julgar, era exclusiva dos donatários e dos ouvidores por eles nomeados. Neste ano foi instituído o governo-geral e criado o cargo de ouvidor-geral, limitando-se o poder dos donatários, sobretudo em casos de condenação à morte, entre outros crimes, e autorizando a entrada da Coroa na administração particular, observando o cumprimento da legislação e inibindo abusos. Cada capitania possuía um ouvidor, que julgava recursos das decisões dos juízes ordinários, entre outras ações. O ouvidor-geral, por sua vez, julgava apelações dos ouvidores e representava a autoridade máxima da justiça na colônia. Sua nomeação era da responsabilidade do rei, com a exigência de que o nomeado fosse letrado. Dentre as suas muitas atribuições, cabia-lhe informar ao rei do funcionamento das câmaras e, caso fosse necessário, tomar qualquer providência de acordo com o parecer do governador-geral. Ao longo do período colonial, o cargo de ouvidor sofreu uma série de especializações em função das necessidades administrativas coloniais. Dentre os cargos instituídos a partir de então, podemos citar o de ouvidor-geral das causas cíveis e crimes em 1609 (quando da criação da Relação do Brasil, depois desmembrada em Relação da Bahia e do Rio de Janeiro); o de ouvidor-geral do Maranhão em 1619, quando há a criação do Estado do Maranhão; e o de ouvidor-geral do sul em 1608, quando foi criada a Repartição do Sul.

[2] PORTO SEGURO: A capitania de Porto Seguro foi fundada no início do século XVI, na região onde teriam primeiro aportado as caravelas de Pedro Álvares Cabral em abril de 1500. A capitania hereditária foi doada à Pero de Campos Tourinho, que mandou fundar a Vila de Nossa Senhora da Pena, atual Porto Seguro. Desde o início da colonização até meados do século XVIII, a extração do pau-brasil, abundante na Mata Atlântica que cobria o território da capitania, estabeleceu-se como principal atividade econômica e despertou o interesse da Coroa, de comerciantes e jesuítas. Os envolvidos na atividade utilizavam a mão-de-obra indígena, usualmente administrada pela Companhia de Jesus. Apesar ser um trabalho remunerado através do escambo de mercadoria, os custos eram menores do que a aquisição de um escravo africano (Dias dos Santos, Uiá Freire. Experiências e ação política indígena na capitania de Porto Seguro. Perspectivas e Diálogos: Revista de História Social e Práticas de Ensino. Salvador, 2018). No entanto, devido ao exclusivo metropolitano, os lucros com a exploração madeireira ficavam concentrado nas mãos de comerciantes portugueses, que pouco ficavam na capitania. A resistência indígena representou grande obstáculo ao projeto colonizador luso. A região era ocupada, em seu litoral e entorno, por índios tupiniquins e macro-jê que mantinham uma rivalidade entre si. Para a conquista do território foi, portanto, necessário a negociação com as populações indígenas e formação de alianças que atendessem não só portugueses, mas como também os próprios índios, indispensáveis no processo de colonização, não apenas pelo seu conhecimento do território, mas, sobretudo, para garantir o povoamento e suprimento de mão-de-obra. Em 1758, a capitania de Porto Seguro foi transformada em propriedade da Coroa portuguesa, sendo anexada à da Bahia e subordinada à sua jurisdição político-administrativa, através da criação de uma comarca com mesmo nome. Tal medida fez parte das reformas político-administrativas e econômicas pela qual passou a antiga capitania durante o governo do marquês de Pombal. Além disso, as diretrizes metropolitanas buscaram estimular uma maior ocupação territorial e exploração dos recursos naturais, bem como a ampliação da atividade agrícola, transformando Porto Seguro num pólo produtor de gêneros alimentícios para abastecer os principais centros urbanos da colônia. Para o sucesso de tal projeto, foi indispensável o aproveitamento da população indígena, agora sem a ingerência dos jesuítas, expulsos em 1759. Junto aos grupos indígenas, degredados enviados a comarca também atuaram como agentes da colonização, é o que afirma Tharles Souza Silva (História não contadas: degredo interno e reinserção social na comarca de Porto Seguro. Em: História da capitania de Porto Seguro: novos estudos sobre a Bahia colonial. Jundiaí: Paco Editorial, 2016). Ainda segundo o autor, o degredo interno foi muito utilizado durante o período pombalino, ao mesmo tempo em que possibilitava livrar-se de um indivíduo indesejado na sociedade local, também os incluía no projeto de colonização de regiões “periféricas”.

[3] PARDO: um dos termos empregados para designar a cor dos escravos brasileiros. Grosso modo, era utilizado para descrever as pessoas cuja pigmentação da pele encontrava posição entre o branco e o negro, assim como os mulatos. Não raro o termo pardo aparecia em registros acompanhado de adjetivos como “pardo claro”, “pardo alvo”, “pardo trigueiro”, “pardo escuro”, “pardo disfarçado”, entre outros, quase sempre apontando para o distanciamento entre as categorias “preto” e “branco”. Considerados possuidores de “sangue impuro”, por serem fruto da mistura das etnias branca e negra, os pardos foram discriminados e perseguidos como os judeus, os mouros e os cristãos-novos. Ao longo do período colonial, sofreram várias tentativas de controle, dentre elas, a proibição de exercerem cargos nas câmaras municipais, de serem membros da Ordem de Cristo, ou mesmo de usarem roupas luxuosas. Tais restrições, entretanto, eram frequentemente ignoradas para aqueles que possuíam muitas riquezas ou eram considerados bem-sucedidos na sociedade. Ver também MULATO.

[4] FORROS: eram considerados forros os ex-escravizados que haviam obtido a alforria, por meio de uma carta, por testamento ou no momento do batismo. Até a segunda metade do século XVII encontra-se a expressão “índio forro” com o sentido de libertar gentio como eram chamados os indígenas da suposta barbárie em que viviam, pela ótica cristã. Para Eduardo França Paiva, as alforrias são um componente da escravidão e já no mundo antigo eram praticadas com frequência. Alforria, como lembra esse autor, é um termo de origem árabe e equivale a libertar. Mas no mundo romano as libertações de escravos já ocorriam com frequência, chamadas de manumissões. Entre os ibéricos, com a escravidão introduzida no Novo Mundo, os forros ou resgatados foram sua imediata contrapartida. A ideia de resgate era bem conhecida dos portugueses que haviam tido que resgatar cristãos cativos no Norte da África. A partir do século XVII o aumento de africanos escravizados na América portuguesa provocou também a quantidade e variedade de tipos de alforrias, compradas, obtidas por negociação entre senhor e escravo, prometidas. A área das minas foi um catalizador para entrada de um imenso contingente de escravos no Brasil e fez surgir outra configuração social, com vilas e arraiais nos quais a maioria era de escravos, forros e nascidos livres. Ao final do setecentos torna-se comum que libertos passassem a possuir escravos, que da mesma forma lograram ser alforriados dentro da mesma lógica dos seus proprietários forros. Mas, como conclui França, a ascensão desses forros não apagava o seu passado naquela sociedade escravista. A combinação do nome com a categoria imposta e a condição jurídica acompanhava os “pretos forros” ou “mulato forro” até que acabasse por se dissipar (Cf. FRANÇA, E. O. Alforria. In: GOMES, F., SCHWARCZ, Lilia M. Dicionário da escravidão e liberdade, 2018).

[5] TRAJE DE HOMEM: Em sociedades patriarcais, de grande dominação masculina, como o Brasil colonial, os trajes usadas por homens e mulheres deveriam ser o mais diferenciadas o quanto possível, a roupa serviria como uma insígnia de sexo (LAVER, James, A roupa e a moda. São Paulo: Companhia das Letras, 1989). Era enorme o fosso que separava a imagem e os papéis do homem e da mulher na sociedade colonial, sobretudo entre as classes mais abastadas. À mulher destinava-se o mundo privado, da casa, ao homem, o mundo do trabalho. E essa diferenciação sexual trouxe visíveis conseqüências no campo da indumentária e dos investimentos na aparência física. Os trajes masculinos, a partir do século XVIII e sobretudo após a Revolução Francesa, evoluíram para a simplificação e praticidade necessárias ao trabalho, influenciados pelo ascetismo burguês e em substituição ao desperdício e opulência aristocráticos. “O traje masculino (...) traduziu a consagração da ideologia igualitária como ética conquistadora da poupança, do mérito, do trabalho das classes burguesas (...) um traje que exprime as novas legitimidades sociais: a igualdade, a economia e o esforço” (LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Cia das Letras, 1989). Para os homens, linhas retas e cores sombrias; camisa, colete, calção e casacos. Já a silhueta da mulher será modelada pelas roupas de modo a evidenciar as formas femininas relacionadas à procriação: cintura fina, quadril largo e seios estufados, acentuando seu papel de esposa e mãe e a fragilidade feminina. Para elas, o formato de ânfora ou pirâmide, o colorido e a exibição de um sem-número de símbolos de luxo, sedução e frivolidade. O exagero feminino teria como função demostrar a ociosidade do portador através do desconforto, pois o trabalho produtivo era visto como indecoroso para as damas; a sua improdutividade era marca de status social do marido. Com o advento dos ideais democráticos e o fim da ordem hierárquica, característica do Antigo Regime, a moda adquiriu funções sociais de grande importância, segmentando os diversos grupos sociais. A indumentária foi um dos principais meios para acentuar, através da relação entre a roupa e o corpo, a desigualdade ostensiva na aparência dos sexos.

[6] FEITIÇARIA: Feiticeiros eram indivíduos pertencentes às camadas mais baixas da sociedade colonial, sobretudo africanos, indígenas e seus descendentes, homens e mulheres, que se utilizavam de práticas e artifícios mágico-misteriosos para curar as “chagas do corpo e da alma”. Inseridas no cotidiano popular da colônia, suas práticas de cura envolviam o uso de ervas e plantas medicinais associadas à recursos sobrenaturais, buscando satisfazer necessidades iminentes do dia a dia. Adivinhações, benzeduras, magia para resolver problemas amorosos, de saúde e financeiros eram algumas das habilidades de um feiticeiro, que buscavam, ora curar o corpo e desfazer feitiços, ora eram os próprios agentes maléficos, lançando bruxedos em eventuais inimigos. Tais costumes populares faziam parte de uma cosmovisão própria do mundo colonial que se construiu de forma sincrética, onde se misturavam na colônia elementos católicos, negros, indígenas e do judaísmo; recorria-se simultaneamente aos orixás, aos santos católicos, às divindades ameríndias e ao diabo (Laura de Melo e Souza. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2009). Esse corpo de crenças sincréticas que estruturava a religiosidade popular tornou possível uma maior tolerância das práticas mágicas na América portuguesa. Apesar de arrolar-se como crime práticas e saberes mágicos que fossem contrários aos preceitos e dogmas da Igreja Católica e que se colocasse como uma ameaça ao Estado, magos e feiticeiros utilizaram-se desse papel da melhor forma possível, usando seus conhecimentos herbolários e o recurso ao sobrenatural para buscar afirmação social e ganhos materiais. Detentores de saberes sobrenaturais e de cura, muitas vezes acumulavam funções de sábio, padre e médico, num território ainda escasso de profissionais habilitados. Ganhando fama através de suas práticas, eram requisitados, inclusive, por parte da elite colonial, galgando maior respeitabilidade social, mesmo que para isso enfrentasse o risco de serem denunciados (André Nogueira. Relações sociais e práticas mágicas na Capitania do Ouro. Estudos afro-asiáticos, jan-dez de 2005).

[7] CAPITANIA: Também conhecidas como capitanias-mores, compuseram o sistema administrativo que organizou o povoamento de domínios portugueses no ultramar. A partir do século XIII, seguindo um sistema já empregado sobre as terras reconquistadas, típico do senhorio português de fins da Idade Média Portugal utilizou-as amplamente para desenvolver seus territórios, fazendo concessões de jurisdição sobre extensas áreas aos capitães donatários. Essas doações eram formalizadas na Carta de Doação e reguladas pelo Foral, documento que estabelecia os direitos e deveres dos donatários. No Brasil, o sistema de capitanias foi implantado, em 1534, por d. João III, com a doação de 14 capitanias como solução para a falta de recursos da Coroa portuguesa para a ocupação efetiva de suas terras na América. Esse sistema não alcançou o sucesso esperado em função de diversos fatores, tais como: os constantes ataques indígenas, a enorme extensão das terras e a falta de recursos financeiros. Inicialmente, as capitanias eram hereditárias e constituíam a base de administração colonial proposta pela coroa portuguesa. O donatário tinha uma série de direitos, entre eles a criação de vilas e cidades e de superintender a eleição dos camaristas, além de doar terras e dar licença às melhorias de grande porte em instalações como nos engenhos. Também recebia uma parte dos impostos cobrados entre aqueles que seriam destinados à Coroa (Johnson, H. Capitania donatária. In: Silva, Mª B. Nizza da. (Org.). Dicionário da colonização portuguesa no Brasil,1994). Embora tenha sido aplicado com relativo sucesso em outros domínios portugueses, no Brasil, o sistema não funcionou bem e com o tempo a maioria delas voltou para a posse da Coroa, passando a denominar-se “capitanias reais.”. Em 1621, o território português na América dividia-se em Estado do Brasil e Estado do Maranhão, que reunia três capitanias reais (Maranhão, Ceará e Grão-Pará), além de seis hereditárias. A transferência da sede do Estado do Maranhão de São Luís para Belém e a mudança de nome para Estado do Grão-Pará e Maranhão, ocorridas em 1737, atestam a valorização da região do Pará, fornecedora de drogas e especiarias nativas e exóticas. Entre 1752 e 1754, as seis capitanias hereditárias foram retomadas de seus donatários e incorporadas ao Estado, enquanto, em 1755, a parte oeste foi desmembrada em uma capitania subordinada: São José do Rio Negro. Em sua administração, o marquês de Pombal extinguiu definitivamente as capitanias hereditárias em 1759. Esta decisão fez parte de uma reforma administrativa, levada a cabo por Pombal, que visava erguer uma estrutura administrativa e política que atendesse aos desafios colocados pelo Tratado de Madri, de 1750, segundo o qual “cada um dos lados mantém o que ocupou.” Também era uma tentativa de resposta aos problemas de comunicação inerentes a um território tão extenso que, de forma cada vez mais premente, precisava ser ocupado e explorado em suas regiões mais limítrofes e interiores. O Estado do Grão-Pará e Maranhão foi dissolvido em 1774. Suas capitanias foram depois transformadas em capitanias gerais (Pará e Maranhão) e subordinadas (São José do Rio Negro e Piauí), e integradas ao Estado do Brasil. Entre 1808 e 1821, os termos “capitania” e “província” apareciam na legislação e na documentação corrente para designar unidades territoriais e administrativas do império luso-brasileiro.

[8] CAPITÃO-MOR: Cargo criado em 1530, provido pelo próprio Rei, cuja patente era concedida aos primeiros governadores de capitanias. No início da colonização, algumas capitanias eram governadas por capitães-mores, que exerciam funções de julgar crimes, impor penas, executar sentenças (inclusive pena de morte), demarcar e tomar posse de terras, conceder sesmarias a pessoas merecedoras e nomear substitutos para seu cargo ou oficiais de justiça. Com o passar do tempo, as funções do capitão-mor, que por vezes era a autoridade colonial máxima em uma localidade, vão deixando de fazer parte da esfera do governo e passando para a defesa das cidades. Tornam-se responsáveis por arregimentar e organizar esquadras, nomear capitães de companhia, aplicar penas, julgar crimes, nomear outros oficiais, comunicar suas decisões ao Rei, entre outras atividades.